9月1日(金)に2学期最初の授業参観と学級懇談を

実施しました。保護者の皆様が学校に集まるこの

機会に子ども達は防災学習、そして引き渡し訓練も

実施しました。

防災学習は、保護者の皆様が学級懇談を開いて

いる時間を利用して、全校児童が多目的室に集まって

行いました。これは、8月3日に金光公民館で行った

金光地区学校運営協議会の熟議を受けて行ったものです。

熟議では、災害の一つである水害に絞り、金光地区に、

そして竹小学区にどのような水害が予測されるのか、

また、水害から命を守るために何ができるのかを

小学校区に分かれて話し合いました。熟議には竹小からも

5・6年生が3名参加し、ここで話し合われたことを竹小に

広める目的で、全校での防災教室を開きました。

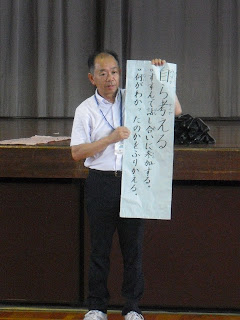

始めに校長先生から水害についてのお話を聞いたり、

NHK for Schoolの水害に関する動画を視聴したりし、

水害について大まかなことを知りました。

そして、通学班に分かれて、自分たちの地域

ではどこでどのような水害が起きそうなのか、

命を守るために何ができるのかについて話し

合いました。ハザードマップや自分が住んでいる

地域の地図を見るのは低・中学年には難しかったの

ですが、水害に目を向ける機会になるだけでも

大きな意味がありました。

防災については、まずそれぞれの家庭で、そして

それぞれの地区で取り組むことが重要です。

今回学校で取り組んだ防災学習をきっかけにして

いただけたら幸いです。

防災学習の後は、大雨を想定した引き渡し訓練を

行いました。15:50にコドモンでお迎えの依頼を

流し、体育館で引き渡しを行いました。今後、児童在校中

に線状降水帯が発生し、引き渡しを行う可能性があるので、

訓練のように全員が整然と対応ができる心構えをもっておく

ことが重要です。